在今年的慕尼黑車展(IAA)上,大量中國車廠的亮相被外媒形容為「上海車展的延伸」,顯示出中國汽車品牌正積極向歐洲市場發動攻勢。根據市場研究機構 Escalent 的最新調查,歐洲消費者對中國車的接受度正快速上升,這對美國汽車品牌來說,可不是個好消息。

Escalent 在今年 5 月至 7 月間,針對英國、德國、法國、西班牙及義大利五個國家的消費者進行調查。結果顯示,47% 的潛在買家願意考慮購買中國品牌汽車,略高於美國品牌的 44%。這一數字與 2024 年相比有著戲劇性的變化,當時僅有 31% 的受訪者願意考慮中國車,而美國車則獲得 51% 的高支持率。

這代表中國品牌正逐步攻克歐洲消費者的心防,然而,這種接受度主要源於「價格」。調查指出,高達 72% 的受訪者期望中國車的價格低於他們現有的車款,而只有 13% 的人願意為中國車支付更高的價格。這表明,中國品牌若想進軍豪華車市場,仍面臨品牌價值與消費者心理預期之間的巨大落差。

除了 Tesla 之外,其他美國品牌在歐洲正面臨能見度與產品吸引力雙重下滑的挑戰。Escalent 副總裁 KC Boyce 分析,這可能與近期緊張的地緣政治局勢有關。自川普政府重新上台後,美歐間的貿易關係與外交立場日益緊張,這可能潛移默化地影響了歐洲消費者對美國產品的觀感。

此外,美國品牌在歐洲市場缺乏符合當地需求的入門級電動車型,導致其形象與「昂貴、遙遠」劃上等號,難以像中國品牌一樣,透過價格優勢切入年輕與首購市場。

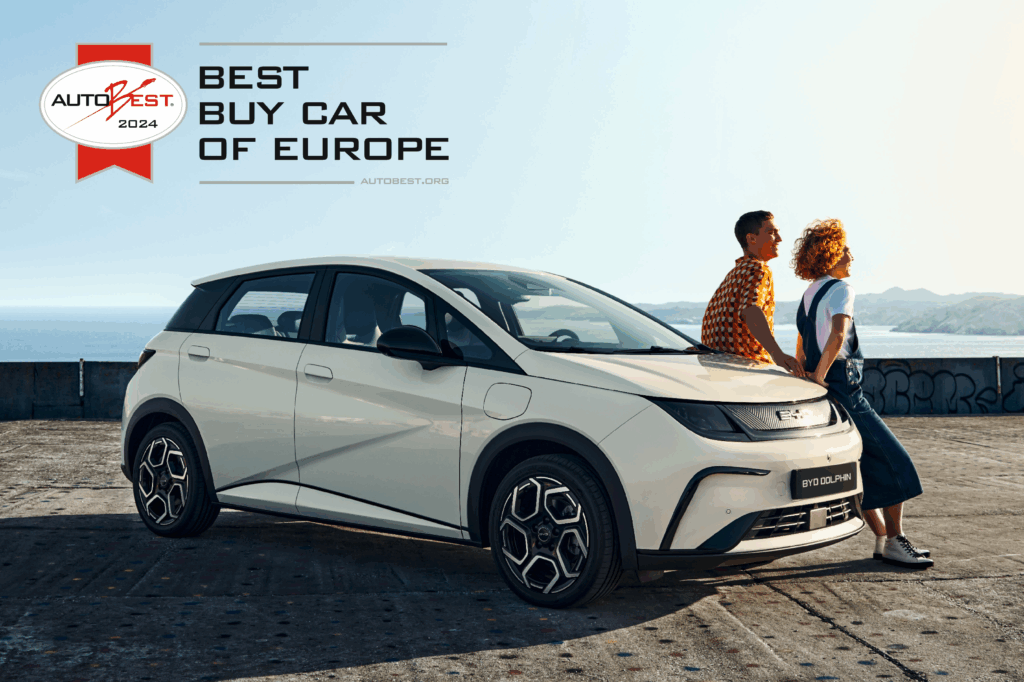

儘管現階段 MG、比亞迪(BYD)等品牌已憑藉 MG 4、海豚(Dolphin)等中小型車款在歐洲獲得初步成功,但要將問界(Aito)、廣汽集團(GAC)等高價車款引入歐洲市場,挑戰才剛開始。例如,問界 M9 在中國售價逼近 8 萬美元,若進軍歐洲,將直接與 Mercedes-Benz GLE-Class 或 EQE SUV 等豪華品牌正面對決。對於尚未建立信任基礎的中國品牌而言,說服歐洲消費者掏出高價買單,絕非易事。

因此,中國品牌除了持續建置在地銷售與服務網絡外,更需要思考如何提升品牌溢價,將「平價」或「低價」不再是唯一的賣點,並建立長期的品牌信任,這才是未來能否在歐洲市場站穩腳跟的真正關鍵。

精選影片: